「今年こそ続けよう」と決めたのに、

いつの間にか計画の書かれた手帳を開かなくなっていた…

ダイエット、朝活、勉強、SNS投稿…。

やる気があったのは最初だけで、

気づけば“前と同じ日常”に戻ってしまう。

そんな経験、ありませんか?

今回私はJProjectで年間・月間計画を立てることになりました。

「計画を立てる…また続けられないかも…」

という考えが脳裏に浮かびました。

でも私は、やっぱり自分達のサービスをこの世に広めて、喜んでもらいたい!

そのために自分も成長していくんだと決めて

JProjectに入ったんだった!と思い直し、

「私って意志が弱い」

「何をやっても続かない」

そうやって自分を責め流のではなくて、

続かない理由を調べてみました。

そして、人には現状維持を好む、

変化をしないように働く脳の仕組みがあることと、

その“変化を好まない脳”とうまく付き合えるヒントを見つけました。

この記事では、

目標を立てても続かない理由を“科学的に”ひもときながら、

「無理せず続けられる」目標設定の考え方をお伝えします。

この記事を読んだ後にあなたは、自分を責めることをやめ、

自分に対して

「私ならできる」と

励ましの声をかけてあげることができるようになるでしょう。

第1章:なぜ続かないのか?「変わりたくない脳」の正体

1.脳は変化を危険と感じてしまう!?

結論から言うと脳は変化を嫌い、

現状維持をしようとする 働きを持っています。

その働きを「ホメオスタシス」といいます。

「ホメオスタシス」は体や心を一定の状態に維持しようとする働きのことで、

「恒常性」 とも呼ばれます。

例えば気温が変化して、

暑ければ発汗して体温を下げ ますし、

寒くても身体の内部の温度は一定に保たれるます。

この働きが心理的にも起きます。

今ある習慣や環境を

「現状維持したい」という気持ちになります。

その結果新しいことを始めようとすると

無意識に変化を察知し、

脳の方から行動の制限がかかってしまうのです。

せっかく成長出来るいい機会に恵まれても

「変化」である以上

この心脳の動きは起きるのです。

とても巧妙に

「今のままでも生きていられるんだから、

新しいことなんてしなくていいんじゃないの」

「今のままが心地いいはずだよ。

新しいことなんかやめてしまえばいいよ」

と働かれて、

気づけば3日坊主とか、

やりたいと思ったけど結局やめちゃったとなり、

普段の生活から出られないのです。

ホメオスタシスを超えて変化する方法は

一つ目に緊急性と必要性の要素を両方持つこと。

例えばタバコがやめられないと禁煙できなかった人でも

肺に大きな病気が見つかれば、

瞬時と してタバコをやめられたりします。

二つ目にホメオスタシスが気づかないくらい

少しずつ始めること。

ダイエットのために筋トレ30分するとかいう大きな目標を持つと、

ホメオスタシスに気付かれ、

挫折に導かれるかもしれません。

でも、とりあえず腹筋一回からと

ちょっとずつ始めて見ると

ホメオスタシスの働きも

それほど強くなく、

現状打破しやすいかもしれません。

それより何より大事なことは

ホメオスタシスという

現状維持をしようとする働きがあることを理解して、

新しいことを始めたら

以前の状態に戻そうという働きが起きたとしても、

「ホメオスタシスさんが働いてるぅ~」 と距離を置いてみることです。

2.続かないのは本当の自分が「YES」と言わないから??

「よし、今度こそ続けよう!」

そう意気込んで始めても、

気づけば三日坊主。

この“続かない”という現象は、

意志の強さの問題ではなく、動機の質が関係しています。

心理学の「自己決定理論」では、

私たちのやる気は4つの段階に分かれるとされています。

- 外的動機:他人に認められたい、評価されたいから頑張る

- 義務的動機:「やらなきゃ」「続けないといけない」と感じて動く

- 統合的動機:自分の価値観と行動がつながっている

- 内発的動機:行動そのものが楽しい・喜びを感じる

結論から言うと続けられる目標は『統合的動機』や『内発的動機』になっていることが多く、続かない目標は、『外的動機』や『義務的動機』になっていることが多いようです。

それは人の「意識」が深く関係します。

人の意識は健在意識(理性・思考)と潜在意識(無意識)に分けられます。

健在意識は外的動機(他人に認められたい/怒られたくないから頑張る)や

義務的動機(「〜しなきゃ」)で動いているのに対して、

潜在意識は統合的動機(自分の価値観と結びついている)や

内発的動機(行動そのものが楽しい)と結びついているのです。

「やるぞ!」と決意しても、

潜在意識が「これは私らしくない」「面倒だ」「怖い」と感じていたら、

脳は無意識のうちにブレーキをかけてしまいます。

逆に、潜在意識が「心地いい」「ワクワクする」「自分らしい」と感じている行動は、

努力しなくても自然と続くものです。

だから、続く目標を立てるコツは、潜在意識(=本音)と動機を一致させること。

「やらなきゃ」ではなく「やりたいからやる」という状態をつくることが、

ほんとうの意味で“続く”目標設定のコツになります。

第2章:「変われない脳」と「自分の本音」と上手に付き合う方法

第一章では目標を立てても続かない理由が

現状維持を好む「ホメオスタシス」という脳の働きがあること、

「やらなきゃ」と思って目標を立てても、

潜在意識(本音)が躊躇すると

実行できないということについてお話ししました。

この章ではそれらとどのように付き合える目標を

立てると自分が行動しやすくなるのかについてお話ししていきます。

⒈「変われない脳」と仲良くなる3つのコツ

①一気に変えようとしない(ホメオスタシスの働きを最小化する!)

ホメオスタシスは

「今のままでも生きていられるんだから、

新しいことなんてしなくていいんじゃないの」

「今のままが心地いいはずだよ。

新しいことなんかやめてしまえばいいよ」

ととにかく変化を嫌います。

「ダイエットのために筋トレ30分する!」とかいう

今までにない動きがあると、

ホメオスタシスに気付かれ、

「そんなことしなくても大丈夫」

と挫折に導かれるか もしれません。

ではどうしたら現状を変えていけるのか?

それは『少しずつ始めること。』です。

先ほどのダイエットの筋トレの話で言えば、

とりあえず腹筋一回からと

ちょっとずつ始めて見ると

ホメオスタシス の働きもそれほど強くなく、

現状打破しやすいかもしれません。

「えー、1回なんてやる意味ないんじゃない?」と言う声が聞こえてきそうですが、

そんなことはありません。

1回でも筋肉さんはちゃんと反応してくれますし、

一週間は1回ずつだったとしても、

2週目は2回3回と少しずつ増やしていける方が、

3日坊主で終わってしまうより、

長い目で見ると効果的です。

②できたことに注目する(小さな成功体験に注目することでホメオスタシスを上書き)

「続かない現状」が現れた時、

自分を責めてしまったり、

がっかりしてしまうのって誰だと思いますか?

実は自分自身だったりします。

知らず知らずのうちに自分に対して

「やっぱり三日坊主じゃん」

「今回も続かなかったじゃん」

と残念な言葉をかけてしまうのは

自分自身ではありませんか?

どうしても私たちは

「できなかったこと」に意識が向いてしまガチです。

「今日はできなかった」

「また三日坊主かも」

「自分はダメだな」…

こういう言葉をかけ続けていると

脳は「できない自分」を探し続けてしまいます。

反対に、「できた!」を意識的に探して小さく喜ぶと、

“できる私”という認識が強化され、

行動が続きやすくなります。

これを「リフレーミング」と呼びますが、

たとえば、

- 「今日はたった1回でもストレッチした」

- 「SNS投稿のためにパソコンを開いて5分取り組めた」

など、できる自分に目を向けて、ポジティブに自分の言葉を変え始めると

脳はできたことに注目して、「できたこと」を探しはじめます。

そうすると「もう少しやってみよう」の気持ちが湧いてきて

習慣化がしやすくなります。

③小さな積み重ねが“大きな変化”をつくる

ここまでホメオスタシスは

皆さんがよくなることまで邪魔をしてくる存在として、

ちょっと嫌なやつに感じていたかと思いますが、

実はホメオスタシスは一度習慣化してしまうと

それを継続する方向にサポートしてくれます。

つまり、はじめは新しいことを始めることを

元に戻させようとしますが、

一度軌道に乗り始めると味方になって、

続けることを味方してくれます。

なので腰の重い初期に

ネガティブな気持ちをリフレーミングして、

小さく積み重ねていくことをしていると

それが習慣化して、

大きな変化になっていきます。

目安は3ヶ月です。

3ヶ月を超えてくると、

ホメオスタシスの邪魔は弱まってきますから、

そこを楽しみにして、

ポジティブに少しずつ進んでいきましょう!

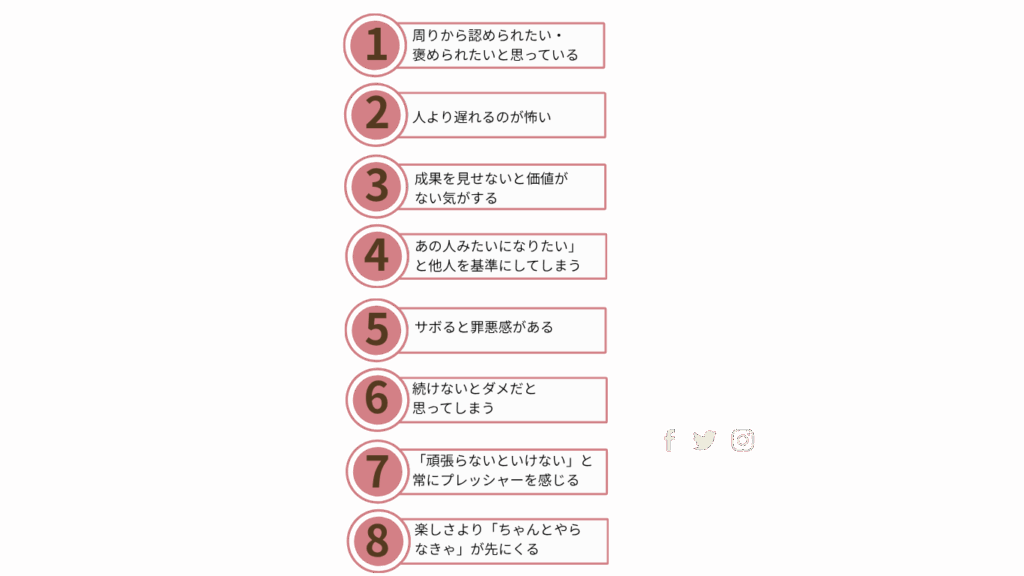

ホメオスタシスの働きも弱まってきていい感じに続くようになっていたのに、なんだか中弛みみたいに心がブレーキをかけているような気がする、「本当はやりたいのに、なぜか動けない」という不思議な停滞期で前に進めない…。

それは、意識と無意識の間で調整が取れていないサインかもしれません。

このタイミングで焦らず、自分の心の声を丁寧に聴いてみましょう。

下記のチェックリストをチェックしてみてください。

1〜4に3つ以上当てはまった人は

周りを気にしてしまう外的動機の傾向が、

5〜8に3つ以上当てはまった人は

「〜しなきゃ」の義務的動機の傾向が強いかもしれません。

自分の立てた目標が

外的動機や義務的動機の強い立て方になっていると、

潜在意識が目標を頑張ることを嫌がってしまい、

進みにくいかもしれません。

始める力としては

外的動機も義務的動機も

きっかけとしていいかもしれませんが、

長く続けるためには自分の意識に

少し変化が必要かもしれません。

どんな工夫をしたら進みやすい目標を立てられるでしょうか。

1.外的動機が強くて進みにくさを感じる人の対処法

①やる気を「他人軸」ではなく「自分軸」にしてみる

外的動機が強い人は、

「どう見られるか」

「どう評価されるか」に

敏感になってしまう傾向にあります

その感覚自体は

社会の中で生きる上で必要な感覚ではありますが、

行き過ぎると、

本当は心の奥で

「やりたくない」と思っている自分を感じ取れないで

「やらなきゃ」と自分に鞭を打つようになってしまいがちです。

そのようなことが続くと心がブレーキをかけてしまいます。

たとえば、子育て中、「子ども達には手作り料理を

食べさせる母親がえらい!」と思って、

世間の常識に縛られて作っていた頃は、

仕事で忙しいと

「なんで自分ばかりこんな苦労をしないといけないんだろう」

と考えたりして苦しかったですが、

「一回一回の食事が子ども達の当たり前を創っていく教育だし、

未来の子ども達の健康をつくれる」

と考えられるようになってからは

「簡単なものでもいいから頑張ろう」

と思えるようになりました。

“自分が届けたい価値”を心の中で思えるようになるだけで、

同じ行動でもモチベーションの質がまったく変わります。

②「結果」ではなく「プロセスの充実」に目を向ける

外的動機が強くなっていると、

結果を出して初めて「意味がある」と

感じやすい傾向があります。

でも、結果を出すにはその前に「過程」が必ずあります。

たとえば、筋トレをしても

一日目は回数に関わらず、

体型に変化は現れません。

でも、昨日より楽にこなせるなとか

身体を安定して動かせるなとか

変化を感じられるようにしましょう。

それも立派な成長です。

「昨日より1mmでも前に進めた」という

“過程の変化”にフォーカスすることで、

脳は「私は成長している」と認識し、

自己肯定感が高まります。

結果を追うより“過程を味わう”ようになると、

自然と行動が続くようになります。

③ 「他人との比較」より「昨日の自分との比較」をしてみる

外的動機の人は、無意識のうちに

「他人との比較」で自分を評価して、

一喜一憂しまうことがあります。

でも、比較の基準が他人だと、

本当の成長は感じられません。

「あの人はあんなに頑張っているのに、自分はまだまだ…」

このような思考が続くと、どんな努力も満たされなくなってしまいます。

そこで大切なのが、「昨日の自分」と比べること。

「昨日より5分早く起きられた」

「先週より少し落ち着いて仕事ができた」

そんな小さな進歩に目を向けていきましょう。

“競争”から“自分の成長”に軸を移すことで、

自分の本当の価値を感じられるようになっていきます。

2.義務的動機が強くて進みにくさを感じる人の対処法

① 「〜しなきゃ」ではなく「〜したい」に言い換えてみる

義務的動機の人は、

目標を立てるときに

「やらなきゃ」

「続けないと」と

自分を追い込みがちです。

でも、“言葉”は脳にとって強力な暗示になります。

たとえば、

- 「運動しなきゃ」→「運動したらスッキリしそう」

- 「片づけなきゃ」→「片づけたら気持ちいいだろうな」

- 「投稿しなきゃ」→「今日の気づきを誰かと分かち合いたい」

このように、**「〜しなきゃ」→「〜したい/〜したらいいな」**に言い換えるだけで、

脳は“義務”から“喜び”の回路に切り替わります。

ほんの少しの言葉の変換で、心の負担がグッと軽くなります。

② 「完璧」より「一歩進んだ自分」を褒める

義務的動機の人は、

「ちゃんとやらないと」

「失敗したらダメ」

と考えがちです。

でも、完璧を目指しすぎると、

かえって行動が止まってしまいます。

たとえば、

「完璧な投稿をしよう」と思うと、

構成や言葉選びに時間がかかり、

結局投稿できなくなってしまう。

それよりも、

「今日はタイトルだけでも考えた」

「文章を3行書けた」と、

“一歩進んだ自分”を褒めるようにしてみましょう。

“100点の行動”よりも、

“昨日より一歩進んだ自分”を積み重ねる方が、

結果的に大きな変化を生みます。

義務感を“達成感”に変える視点を持つことで、

自然と前に進めるようになります。

③ 「やらない自分」も受け入れてあげる

真面目な人ほど

「サボってしまった」

「続けられなかった」と落ち込み、

自分を責めがちです。

でも、その“できなかった日”にもちゃんと意味があります。

脳や心は、回復のための休息時間を必要としています。

行動できなかった日は、

「頑張りすぎてたね」

「今日は休む日だったね」と、

自分を労わる言葉をかけてあげましょう。

やらなかった自分を責めるより、

「また明日から頑張ろう」

と笑顔で思えた人の方が、最終的に長く続けられるのです。